第5回の前編では、Jリーグのキャリアサポートの変遷を紐解いた。既に述べたが、Jリーグの取り組みは、日本スポーツ界全体のキャリア施策を語る上で、欠かせない事例なので、キャリアサポート→キャリアデザイン→スポーツキャリア、という流れで問題認識と介入方法が変わっていったというポイントは特に押さえておきたい。その上で後編では、日本スポーツ界全体のアスリートに対するキャリア施策を掘り下げていきたい。今回は特に長くなるので、迷子にならないように、以下のマップを意識しながら読み進めて欲しい。

著者プロフィール

- 阿部博一(アベ・ヒロカズ)

現在地:クアラルンプール(マレーシア)

職業:アジアサッカー連盟(AFC)Head of Operations(審判部)

-

1985年生まれ、東京都出身。道都大学卒業後、V・ファーレン長崎にサッカー選手として加入し、3シーズンプレー。最終年はプロ契約を結ぶ。2010年のシーズン終了後に戦力外通告を受ける。その後、米カリフォルニア大学サンディエゴ校に進学し、国際関係学修士を取得。2014年に三菱総合研究所へ入社。スポーツ及び教育分野の調査案件に従事。2016年よりFIFA傘下で、アジアの国・地域のサッカーを統括するアジアサッカー連盟(AFC)にて勤務。英検1級、プロジェクトマネジメントの国際資格PMP(プロジェクトマネジメント・プロフェッショナル)を保有。現在、国際コーチ連盟(ICF)の認定コーチ(ACC)プログラムを受講中。趣味は筋トレ。二児の父。

▶︎阿部博一のプロフィールに関してはこちらへ

関連記事- 引退したアスリートは、その後何ができるか(東洋経済)

- サッカー引退後にシリコンバレー、マレーシア。酒井潤と阿部博一の選択(Forbes JAPAN)

- スポーツを仕事に。国際スポーツの舞台で活躍する8人の日本人(Forbes JAPAN)

日本のスポーツ政策、空白の40年期(1961~1999年)

我々は、国がやる事が最上位で先進的であるべきという期待を何となく抱きがちで、そのギャップに苛立ちを覚えたりもするわけだが、アスリートのキャリア施策も例外ではない。国の施策の資金源は基本的に税金であり、税金を投入するには法的根拠という正当性が求められる。もちろん法案は、我々が選挙を通じて選出した議員が国会で承認を得るというのが、間接民主主義での合意形成だ。

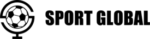

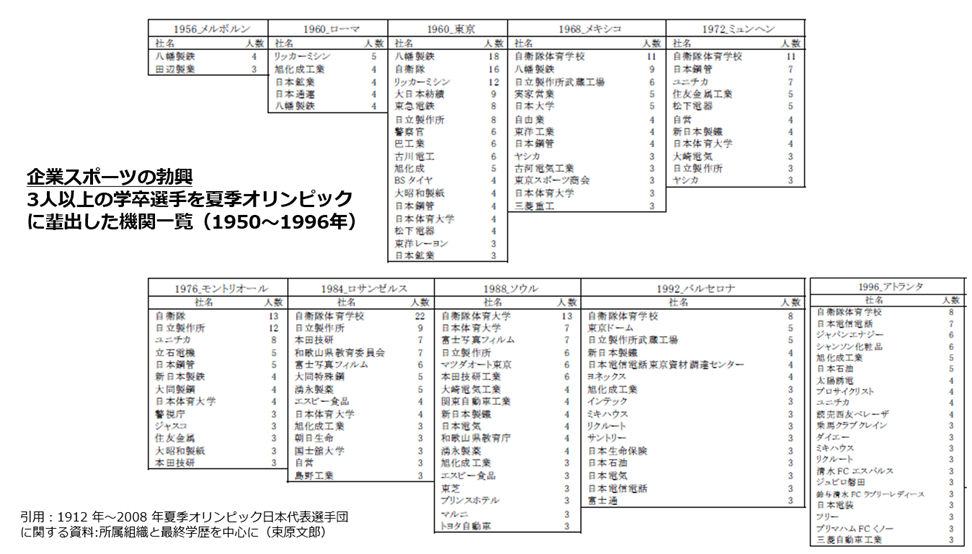

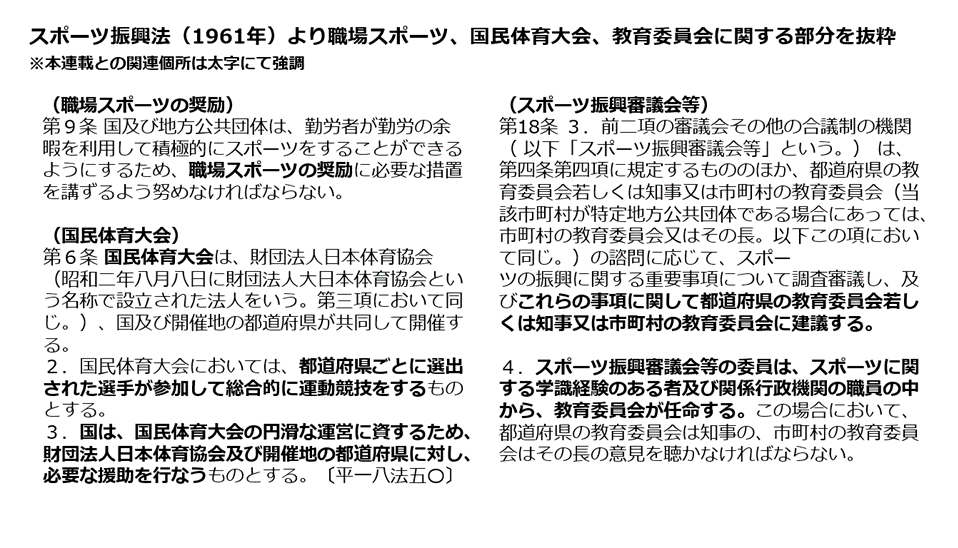

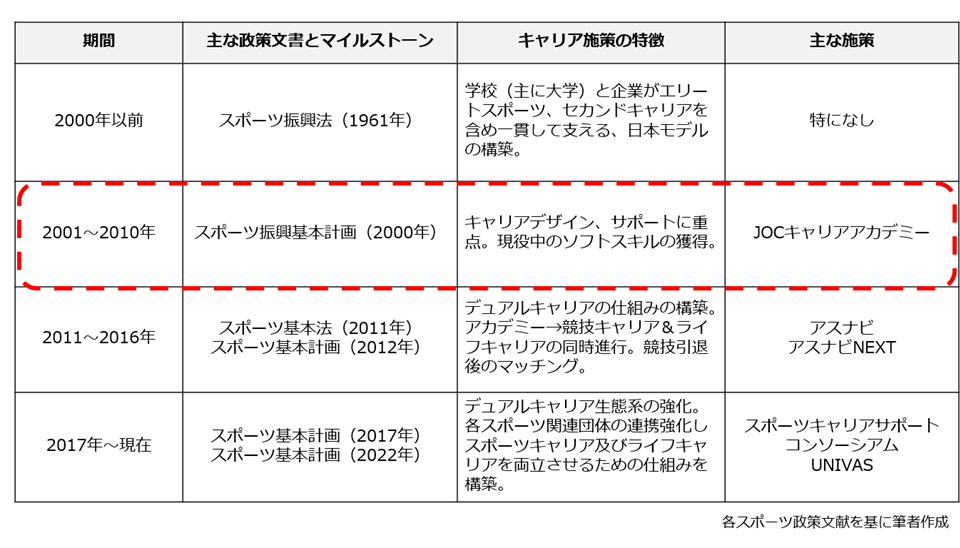

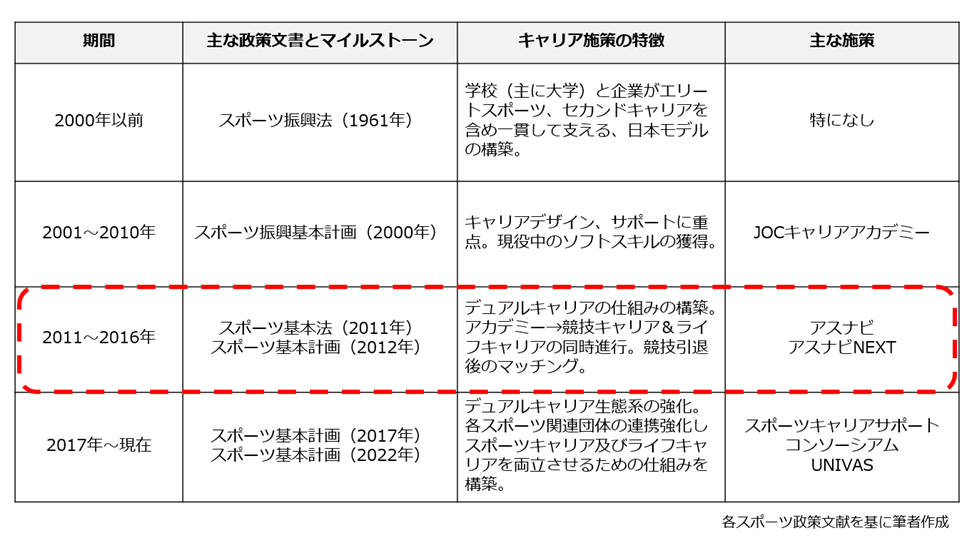

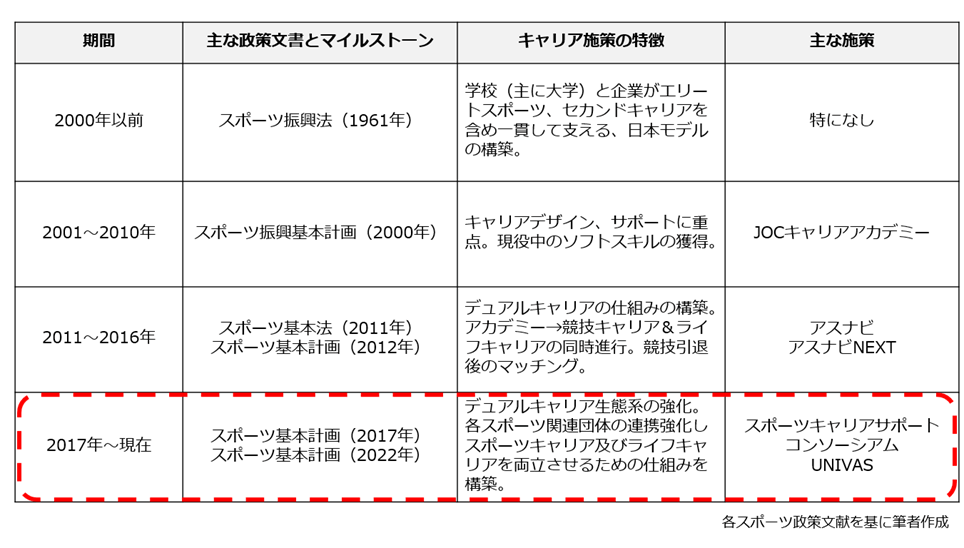

スポーツの場合、1964年の東京オリンピックを控えた1961年にスポーツ政策の法的根拠となるスポーツ振興法が制定されているが、その後、2000年のスポーツ振興基本計画が策定されるまで、財源確保の問題などもあり、具体的な計画、アクションプランが明示されなかった。つまり、アスリートのキャリアに関しても、本格的な施策が出てくるのは2000年以降になる。ちなみに、この空白の40年の間に、グラスルーツスポーツを学校が、エリートスポーツを大学&企業が支える日本独自のスポーツ界の構造、日本モデルが出来上がる。

学校と企業が支えた空白の40年期

アスリートのキャリア問題が出てくるには、いくつか条件があると思うが、最低限、限定的な競技者キャリア期間×競技の高度化による専念の必要性という2つの要素が掛け合わさる必要がある。そうすると、「スポーツしかやってこなかった上に、20代半ばで現役引退、今後の人生どうしよう…。」という状況が生まれる。この状況を各スポーツ統括団体が問題認識する事で施策が生まれてくるのだが、日本では1961~2000年のスポーツ政策空白の40年間、アスリートのキャリア施策はどのようにしていたのだろうか?

日本では明治国家設立以来、近代化を目的に招集された御雇外国人によってスポーツが持ち込まれ、学校という教育現場にインストールされたという歴史がある。一番最初の部活は、現在の東京大学で始まったとされており、そこで教鞭を取った、アメリカ人英語教師のホーレス・ウィルソン(Horace Wilson)は日本に野球伝えた人物として知られ、イギリス人英語教師のエドワード・ブラムウェル・クラーク(Edward Bramwell Clarke)はラグビーを日本に伝えた人物として知られている。そういった経緯もあり、日本では、地域のスポーツクラブではなく、学校がスポーツ発展のプラットフォームとなった。

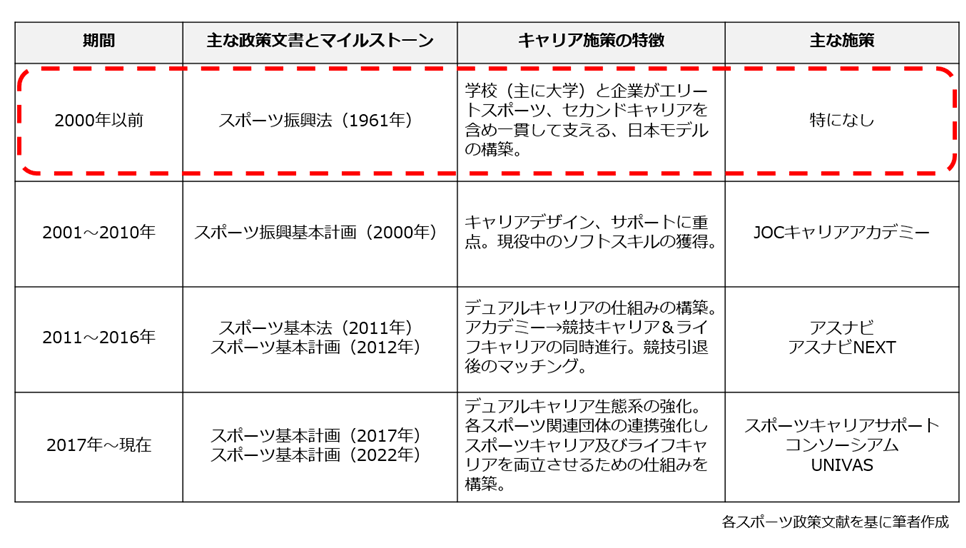

そして、学歴が就職を担保する最大の要素という企業の採用慣習が出来上がっていった事もあり、空白の40年の間に、学校(特に大学)と企業が競技スポーツを牽引する日本モデルが完成していった。これは過去の夏季オリンピック参加者データをみても明らかだ。

ちなみに1961年策定のスポーツ振興法には、アスリートのキャリアに関する言及はないが、職場スポーツの奨励、スポーツ振興における教育委員会の役割が明記されてる。また、今では開催是非が議論される国民体育大会(以下、国体とする。)もスポーツ振興法に明記されており、国体の担当都道府県にスポーツ助成金バブルが起こり、スポーツ施設の改修、教員として競技力の高いアスリートが雇用がされるなどの、特殊な慣習も出来上がっていった。

これは余談だが、自分がV・ファーレン長崎でサッカー選手をしていた時、Jリーグの要件を満たすスタジアムを持っておらず、2009~10年の2年連続で、Jクラブライセンス承認がおりないという問題に直面した。スタジアム建設、改修は、いちクラブの意向では何ともならないもどかしい問題だ。最早解決は不可能と思えた。しかし、2014年の長崎国体開催が決定すると、2011年には工事が着工し、V・ファーレン長崎の2013年からのJ2参入に間に合うように、そして、翌年に控えた国体のリハーサルに間に合うように、Jリーグ基準の長崎県立総合運動公園陸上競技場(現トランスコスモススタジアム長崎)が2013年に竣工している。国体のスポーツ助成金バブルの威力を物語るエピソードだと思う。

話を戻して、学校、企業スポーツについて一度立ち止まって考えてみる。アスリートの競技引退後のキャリアという視点で考えると、日本モデルはかなり先進的だったという見方も出来る。後にも触れるが、2012年EUでデュアルキャリアに関するガイドライン(EU Guidelines on Dual Careers of Athletes)が策定されて以降、デュアルキャリアという考え方がアスリートの現役及び引退後のキャリアを考える上でトレンドになっている。このデュアルキャリアを物凄く単純化して定義すると、競技現役中に学位、専門スキルを身に付け、引退後の人生に備えるという考え方だ。

空白の40年期、日本独自に発展していった、学校と企業がエリートスポーツを支える仕組みは、まさにデュアルキャリアの体現ではないか?実際に、日本スポーツ界では諸悪の根源とみなされる事が多い企業スポーツも、海外スポーツ関係者からは、「競技生活に全力で取り組む事ができ、引退後は大企業でそのまま就業出来るなんて最高じゃないか!」と、絶賛されるケースも多い。

企業スポーツの良し悪しは一旦置いておき、この時期のアスリートのキャリアサポートに関して考察できる事がいくつかある。

まず、この時期にアスリートのキャリアの問題があったのか?という点だが、間違いなく存在したはずだ。日本では、プロ野球の原型となるリーグが7球団で1936年に開始しているし、夏季オリンピックも断続的ではあるが、1912年のストックホルム大会から出場を続けており、限定的な競技キャリア期間に身を投じ、競技専念の必要性があったアスリート人材プールが存在した事に疑念の余地はない。では、アスリートのキャリアに関する施策があったのか?という点だが、特筆すべき施策やアスリートのキャリアに関するムーブメントは、空白の40年期にはなかったようだ。主な理由は2つ考えられる。

まず一つ目は、既に述べたように、法的根拠はあったが、計画、アクションプランが明示されず施策化されなかった。その根底にあったのは、曖昧だったスポーツ行政の所管組織と業務範囲、財源ではないか。当時はまだスポーツ庁は設立されておらず、スポーツ振興の所管は文部省だった。例えば、アスリートのキャリアという領域は、スポーツ領域なのだが労務に関わる部分が多分にあり、また、日本では企業がエリートスポーツを担った事も相まり、厚生省の守備範囲ではないのか?といった指摘が出てくるのが容易に想像出来る。そもそもスポーツの所管組織はどこ?という問いから抜け出せない状態では、本格的なスポーツ政策の予算は計上は望めず、ましてやアスリートのキャリア施策などは、議論の俎上にすらのらなかったのではないか。

二つ目は、アスリートのキャリア問題はあったが、日本モデルがキャリア問題の表面的な部分を覆い隠したため問題視されず、施策化に至らなかった、という理由があったかもしれない。学校(主に大学)と企業がエリートスポーツを育んだ事で、トップアスリートには、取り敢えずの学歴と引退後の仕事が確保されている状態にあった。勿論、競技引退後のバーンアウト、社員になるために必要なスキルの欠如、就業先でのミスマッチなど、問題は数多くあったに違いないが、「これまで好きな事だけやってきて、この仕事が合わない、仕事選びたいなんて言わないよね?」という暗黙の社会的プレッシャーを前に、アスリートだけ特別扱いするようにみえる施策は、前面に押し出しにくかったのかもしれない。

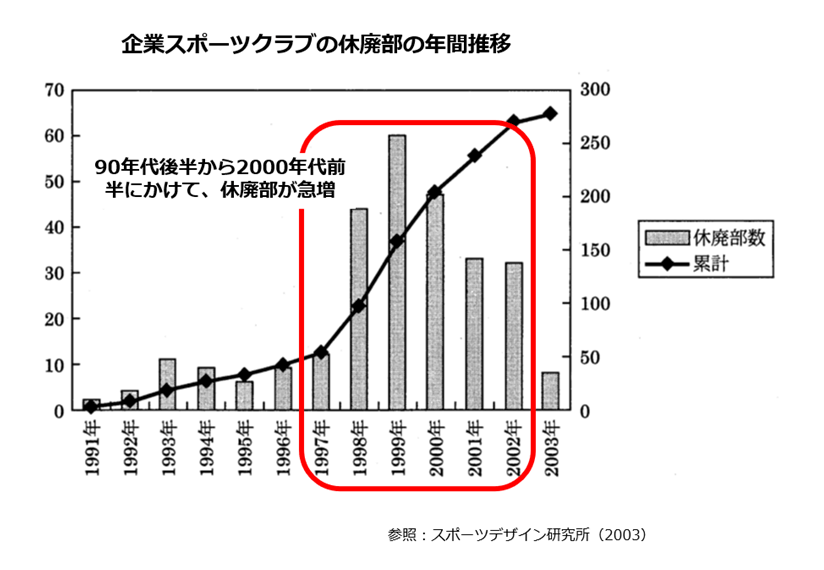

日本モデルはデュアルキャリアの先取りに見えるが、本質的な部分が全く異なる。日本モデルは、アスリートセントリックではないのだ。アスリートのニーズよりも先に、日本の社会システムという型が出来上がり、そこにトップアスリートを金銭的、キャリア的に支える仕組みがインストールされていったという方が正しい。では、それの何が問題だったのか?顕著に表れるのは、1990年代に続々と起こった企業スポーツクラブの休廃部だ。

当然だが、企業スポーツの最優先事項は、企業の利益、福利厚生という企業ロジックだ、スポーツ文化の発展というスポーツロジックではない。「本事業よりも福利厚生(スポーツ)重視!」という経営など認められるわけがない。1990年代初頭のバブル景気崩壊、1998年のアジア通貨危機など、企業経営に直接打撃を与える外的要因に、企業スポーツクラブの休廃部が相次いだ。エリートスポーツを支えた日本モデルの基盤が崩れてしまったのだ。これはアスリートのセカンドキャリアどころか、現役キャリア自体を揺るがす問題だった。そして新たな日本モデルの構築が急務になった。ここまでが1961年のスポーツ振興法から2000年のスポーツ振興基本計画策定まで経緯だ。

空白の40年期のアスリートのキャリア施策を一度まとめると、以下の3つの点が特徴的だ。

- この時期には、スポーツ政策としてのアスリートのキャリア施策はなかった。

- 学校と企業がエリートスポーツを支える日本モデルの形成により、トップアスリートのキャリアは、セカンドキャリアも含め、基本的に一貫して企業が引き取った。

- 日本モデルの瓦解によりセカンドキャリアのみならず、アスリートの現役キャリアの継続性も危機に晒された。

ここでは、日本でスポーツが教育に紐づいた経緯、企業スポーツが発展した経緯をかなり省略して説明したが、日本の部活、企業の採用、雇用システムなどはアスリートのセカンドキャリアを語る上では、深い理解が欠かせない。連載の第7回以降で本格的に取り上げる予定なので、現段階では、大きな流れだけを理解して貰えれば良いと思う。

キャリアデザイン&サポート期(2001~2010年)

1990年代、日本モデルの瓦解、不明瞭な行政所管など、悩ましい問題に直面していた日本スポーツ界に変化が起こる。1993年のJリーグの開幕だ。自分自身がサッカーのバッググラウンドがあるので、サッカーが日本スポーツ界を牽引したという論調は、贔屓に感じられるかもしれないが、Jリーグ開幕は控えめにいっても、日本スポーツ界の転換点であり、アスリートのセカンドキャリアという軸でも大きな変化をもたらした。

何がそんなに革新的だったのか?プロリーグの誕生?日本には、セ・パリーグ構成のプロ野球が1950年代から存在している。では、何故Jリーグ誕生が日本スポーツ界の転換点なのか?それは、サッカー、スポーツの事を最優先に考えてくれる、体力のある組織が日本で初めて誕生した事だ。以下のJリーグ理念を見て欲しい。

- Jリーグ理念

- 日本サッカーの水準向上及びサッカーの普及促進

- 豊かなスポーツ文化の振興及び国民の心身の健全な発達への寄与

- 国際社会における交流及び親善への貢献

サッカー、スポーツを第一義に考えられる組織が出てくるのは、選手、 アスリートのキャリア施策が出てくる絶対条件だ。繰り返しになるが、企業スポーツでは、税制優遇を含む企業の利益、社員の福利厚生などの企業ロジックが最優先であり、スポーツ文化の醸成等のスポーツロジックは二の次である。Jリーグはスポーツ文化、振興を最上位に据えた。故に、サッカー、スポーツで育まれた人材が直面する問題、セカンドキャリアが課題として認識される。その後、Jリーグが実施した一連のキャリア施策は、前編で書いた通りだ。

そしてもう一つ、より明確な形でJリーグの誕生が日本スポーツ界に変革をもたらす。スポーツ振興投票、俗に言うサッカーくじである。サッカーの指定された試合の結果、あるいは各チームの得点数を予想して投票し、的中すると当せん金を受けることができるくじで、2001年に導入された。これによりスポーツ振興の明確な財源が確保される事になり、スポーツ政策が大きく前進する。

英語に、chicken or the egg(鶏が先か?卵が先か?)、因果関係がハッキリしないという意味の表現があるが、スポーツ振興投票とスポーツ振興基本計画はまさに、chicken or the eggと言える。財源がようやく確保され、40年間放置された法律の計画、アクションプランがようやく整備されたのか、スポーツ振興投票を実施するための計画が必要で、スポーツ振興基本計画が策定されたのか。いくつかの文献を俯瞰する限りでは、後者が実態だったと伺える。何がともあれ、スポーツ振興投票が設立したおけげで、40年越しにスポーツ振興基本計画が策定され、そこで初めてアスリートのキャリアに関しての政策方針が明記された。

更に、スポーツ振興投票の管理、その財源を基にしたスポーツ施策の推進等を目的に、日本スポーツ振興センター(以下、JSCとする。)が2003年に設立され、2008年には、競技パフォーマンスの向上を目的とした国立科学スポーツセンター(以下、JISSとする。)が立ち上がる。こうしてスポーツ施策の実施主体が立ち上がり、アスリートのキャリア施策もようやく具体的に実施されていく。

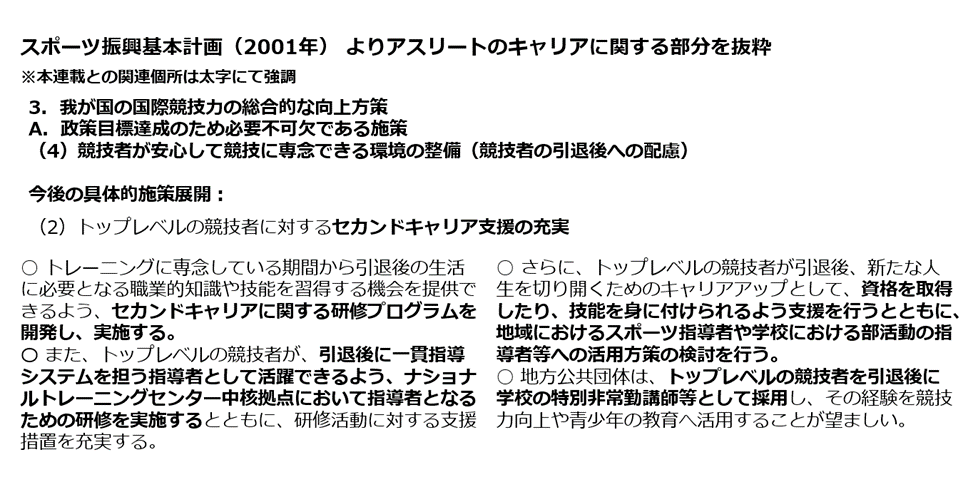

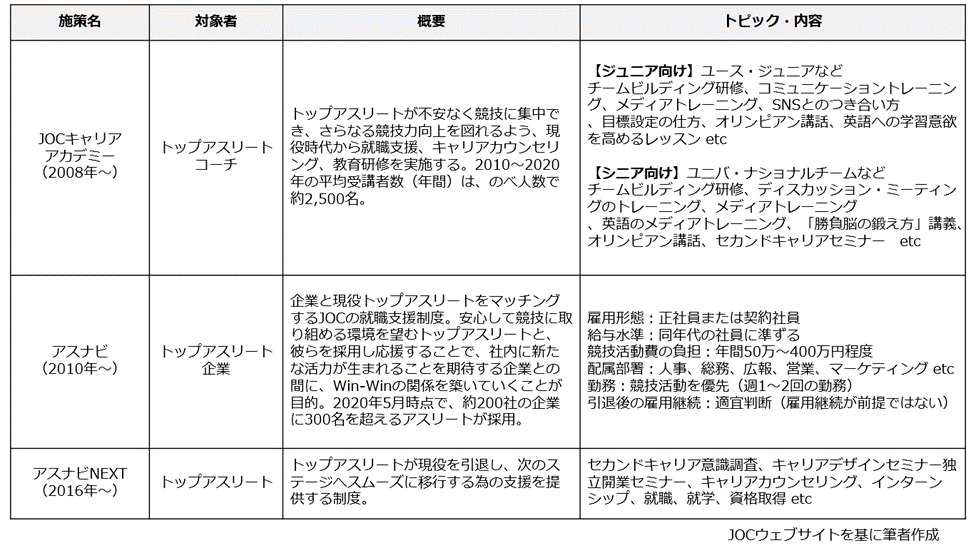

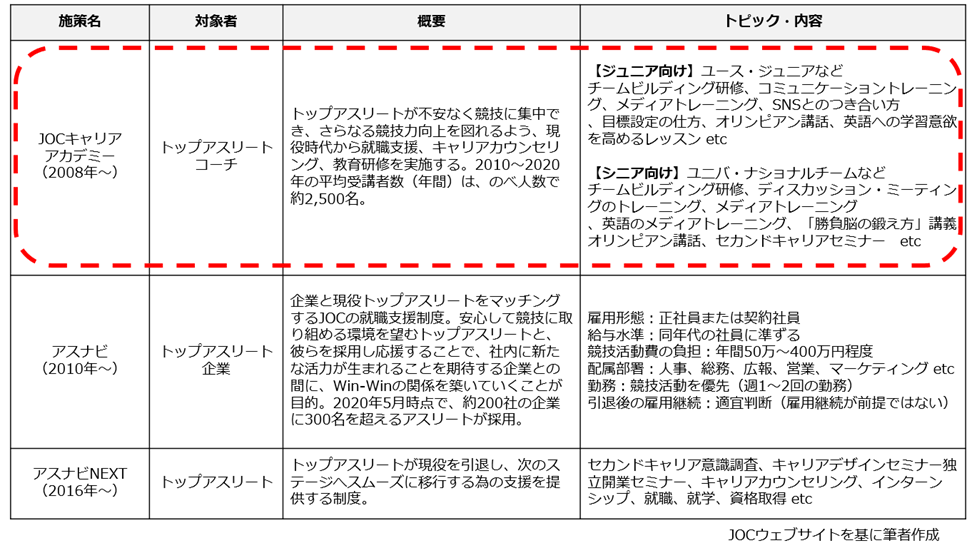

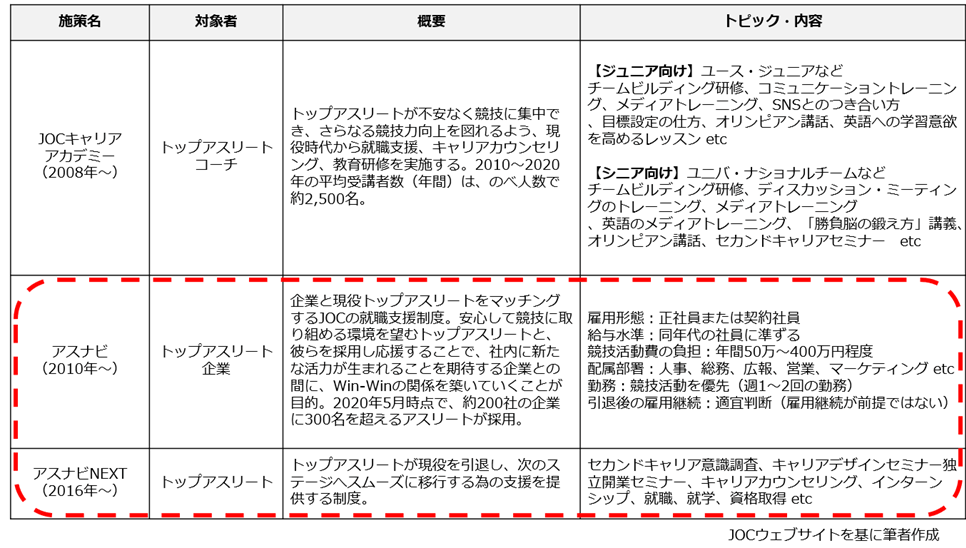

この時期のアスリートのキャリア施策の特徴は、キャリアサポートの充実に重点がある事だ。スポーツ振興基本計画に明示された内容をJSC、日本オリンピック委員会(以下、JOCとする。)、企業、大学などが真剣に考え始め、目に見える形となったのが2008年にスタートしたJOCキャリアアカデミーであり、それに続く2010年のアスナビ、2016年のアスナビNEXTである。各施策の概要は以下の図を参照して欲しい。

JOCキャリアアカデミー(2008年~)

JOCキャリアアカデミーは、U16、U18などのカテゴリーで、アジア選手権、世界選手権などに向けて選抜された個人、チームに対して、日本を代表する選手に必要な基本的なスキルを学ぶプログラムだ。コミュニケーションスキルを主軸として、ソフトスキル全般を底上げするプログラムが組まれている。キャリアデザインの要素も入っているが、どちらかと言うと国際大会に臨むための準備という意味合いが大きい。そのため、英語力強化もプログラムの一環に入っている。大学以上のシニアアスリートに関しても同様のプログラムが提供されており、彼らにはセカンドキャリアに関するセッションも実施されている。述べ人数ではあるが、受講者は多い年では4,000名を超えている。

前編で、Jリーグはアスリートのキャリア施策という点で日本スポーツ界を牽引した、と述べたが、それはJOCキャリアアカデミーを例にとると明確だ。2008年に設立されたJOCキャリアアカデミー事業のプロジェクトリーダーは、2002年に設立されたJリーグキャリアサポートセンター(以下、CSCとする。)の事業立ち上げメンバーでもある。CSCで得られた知見が最大限活用されたのは間違いない。そして現役選手のサポートが中心だったJOCキャリアアカデミー事業は、アスナビ、アスナビNEXTと、現役→競技引退後の領域まで拡大していく。

デュアルキャリア期(2011~2016年)

本連載のタイトルは、サッカー選手のキャリアを通じて考えるアスリートのセカンドキャリアの核心、というバカ長いタイトルになっているが、一般的にアスリートの競技引退後のキャリアは、 “a post career”だったり“a career for retired athletes”という表現が使われる。セカンドキャリア(second career)という和製英語を敢えて使う理由は、日本人が想起する特有のイメージが染みついた概念であり、それを既成概念として一度思い浮かべてもらい、打ち壊したいという個人的な想いがあるからだ。

自分のセカンドキャリアという言葉に対する想いはこのぐらいにして話を戻すと、世界的には、アスリートのキャリア施策は、デュアルキャリアというコンセプトが潮流になっている。

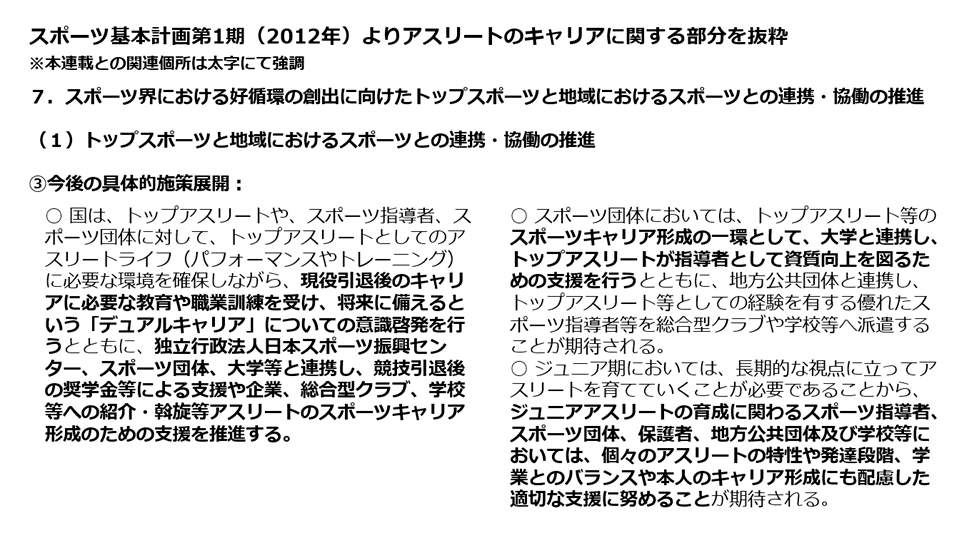

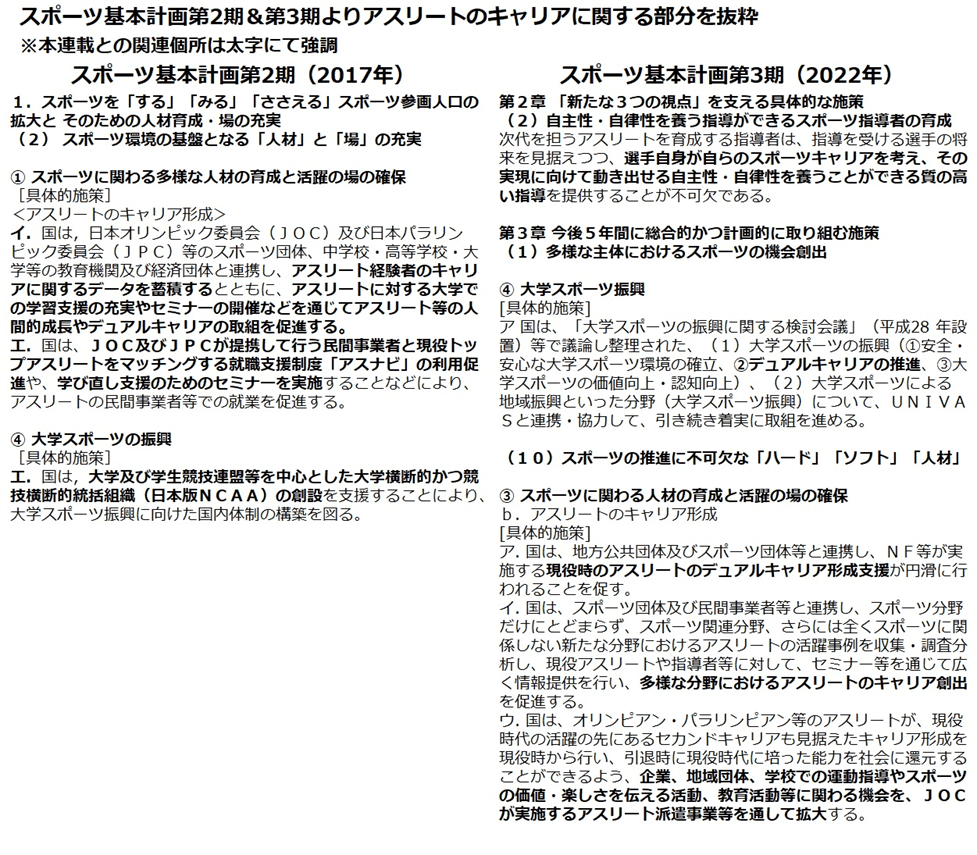

日本では、2000年のスポーツ振興基本計画の策定からスポーツ政策が邁進し、2011年にはスポーツ振興法を全部を改正するスポーツ基本法が制定される。それに伴い2012年にはスポーツ基本計画第1期が策定された。そしてアスリートのキャリア施策の位置付けが少し変わる。これまでは、国際競技力向上施策の一つとしていたが、新たに策定されたスポーツ基本計画では、スポーツ界における好循環の創出に向けたトップスポーツと地域スポーツにおけるスポーツとの連携・協働の推進の一つの施策に立ち位置を変えた。これまで日本では分断していたトップスポーツ、地域スポーツ、部活を融合する意図が読み取れる。アスリートが競技引退後に、スポーツ指導者になるパスウェイの充実も述べられており、部活動の外部指導員としての活用など、協働の具体的な示唆も明記されている。

同時に、アスリートのキャリア施策の方向性にも変化が読み取れる。スポーツ基本計画の当該セクションの今後の具体的施策展開として、初めて“デュアルキャリア(Dual Career)”という単語が出てくる。これは、JSCのロンドン事務所の調査から導入されたコンセプトだ。JSCは2012年開催のロンドンオリンピック・パラリンピック大会に向け、2009年にロンドンに情報戦略拠点、ロンドン事務所を設置した。EUでは、デュアルキャリアというコンセプトを前提にアスリートのキャリア施策が実施されている事が徐々に明らかになり、日本でのアスリートのキャリア施策への導入が検討、決定された。

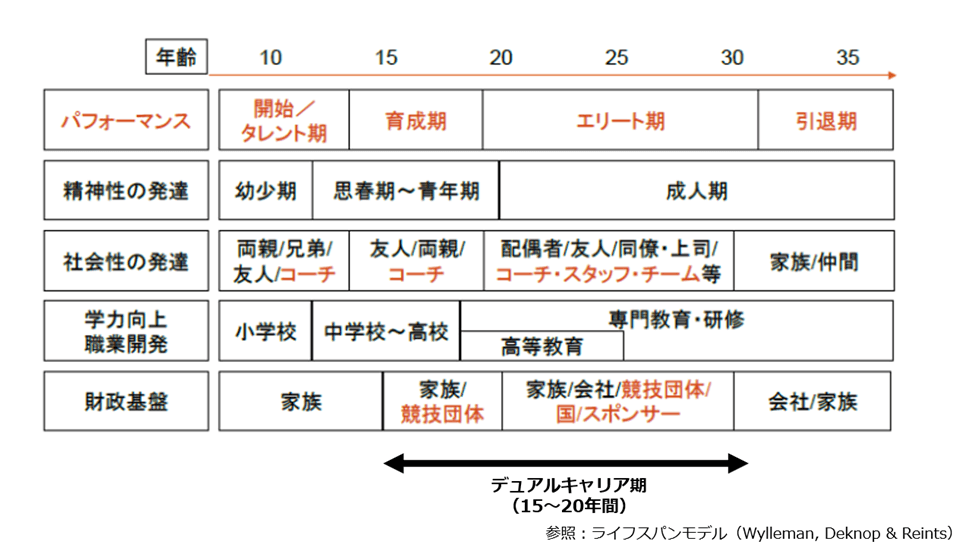

先に少し述べたが、デュアルキャリアは2012年にEUで策定されたデュアルキャリアに関するガイドライン(EU Guidelines on Dual Careers of Athletes)で考え方が整理されている。アスリートとしての競技キャリアを長い人生の一側面、一時期(約15~20年)の限定的なものと前提し、より包括的に考え、継続的な自己啓発を通じてウェルビーイング(幸福度・健康)をライフスパンで高めましょう、という考えた方だ。そして、アスリートのキャリアをより包括的に捉えるために、パフォーマンス、精神性、社会性、学業・職業スキル、財政基盤などをそれぞれのアスリートの文脈で複合的に考えましょう、というコンセプトだ。ちなみに、デュアルキャリア施策がEUで必要になった背景には、以下の5つの課題が存在したと指摘されている。第5回後編で海外のアスリートのキャリア施策について深掘りするが、結局、日本でも海外でも同じような事が課題になっていると伺える。

- 教育とスポーツのバランス

- アスリートの社会性、モラルの欠如

- 競技引退後の労働市場への移行

- トップレベルに辿り着くまでの激しい競争

- スポーツ以外の目標設定

JOCキャリアアカデミー→アスナビ→アスナビNEXT

一連のスポーツ政策の流れを汲み、2008年から始まったJOCキャリアアカデミーに続き、2010年にはアスナビ、2016年にはアスナビNEXTという施策が実施されていく。アスナビは、企業と現役アスリートのマッチングをする施策だ。アスリート雇用のメリットを明確化し、競技生活に支障が出ない雇用形態、給与水準、勤務形態などを企業に理解して貰った上で就職を促す。2020年までの10年間の間に、約200社の企業に300名を超えるアスリートが採用されている。2016年に開始されたアスナビNEXTは、引退後のアスリートのキャリア移行を促す施策で、キャリアカウンセリング等を通じて、競技生活後のキャリアを模索し、就学、就職に繋げる。デュアルキャリア期には、JOCキャリアアカデミー→アスナビ→アスナビNEXT、という一連の事業が出来た事で、スポーツ政策として一気通貫したアスリートのキャリアサポート体制が実現した事になる。

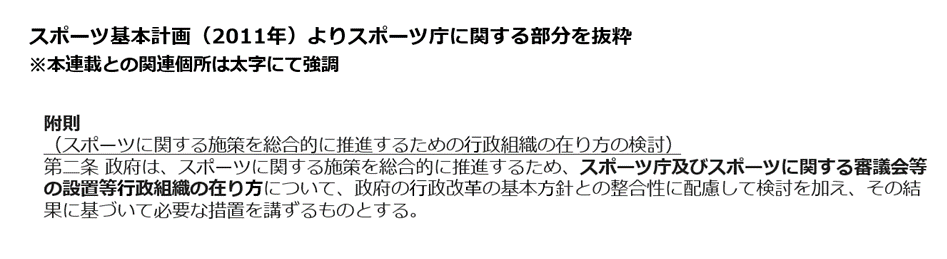

スポーツ庁の設立

この時期に起きたもう一つの重要なイベントに簡単に触れて次に進みたい。2011年に制定されたスポーツ基本法では、スポーツ庁設立に関する記述がある。そして、2013年に2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催が決まった契機で、スポーツに対する機運が一気に高まり、2015年にスポーツ庁が設立する。文部科学省や厚生労働省など複数の省庁にまたがるスポーツ行政関連機構を一本化し、よりレベルの高いスポーツ行政を実施するのが目的だ。スポーツ庁の設立は、スポーツ政策全体に追い風になり、当然、アスリートのキャリア施策も更に進展していく事になる?と期待したいところだが、結論を先に言ってしまうならば、2022年時点で評価をするには、時期尚早である。

デュアルキャリアの生態系化期(2017年~現在)

2012年に初めて策定されたスポーツ基本計画第1期は、5年毎のアップデートを繰り返していく。2017年のスポーツ基本計画第2期では、デュアルキャリアの他に、学生アスリートのキャリア形成支援、大学及び学生競技連盟等を中心とした大学横断的かつ競技横断的統括組織(日本版NCAA)の創設、が述べられている。二度目のアップデートとなる2022年のスポーツ基本計画第3期では、引き続きデュアルキャリアについて言及されており、また、アスリート自身がキャリア構築に自主性・自律性を持つ事を促す指導者の役割にも言及している。

この時期には、2つ真新しい動きが起こる。一つ目は、2017年に設立されたスポーツキャリアサポートコンソーシアム(以下、SCSCとする。)だ。コンソーシアム、プラットフォーム、協議会と聞くと、何をやっているか実態が良くわからないず、怪しい!という印象を受ける人も多いと思う。SCSCの会則をみると、アスリートがスポーツキャリア及びライフキャリアを両立させるためのシステムを構築するとともに支援を提供することを目的とする、と述べている。

これまで、JOCキャリアアカデミー、アスナビ、アスナビNEXTと育成→現役→引退後のキャリア支援の体制が構築されてきた。この仕組みをJOCだけではなく、各競技団体、スポーツクラブ、大学、企業を巻き込んで、そして、一過性のものではなく仕組みとして、アスリートそれを取り巻くステークホルダーが強固に結びつきデュアルキャリアが自然発生的におこる生態系をつくる、それがSCSCの狙いだと感じる。つまり、これまで明文化はされていなかったが、何となくサポートしてくれていた企業、ぼちぼち参加していたアスリートたち、彼らが正式に集まり、偶然ではなく必然によるデュアルキャリアの創出を目指そうとしているのではないか。SCSCが特に力を入れているのがアスリートキャリアコーディネーターの育成であり、特に各競技団体でアスリートのキャリアに関するエキスパートを育成しようと試みている。

2つ目は、大学スポーツを統べるUNIVASの設立だ。これは2019年に始まった新たな取り組みで、アメリカやイギリスの大学体育協会の仕組みを参考にしながら、大学スポーツの振興、大学スポーツ参画人口の拡大を理念として活動している。2021年10月30日時点で219大学が加盟している。

日本とアメリカの大学スポーツのガバナンスの違いは、それだけで一回分の記事が出来てしまうので、ここではアスリートのキャリア施策という視点のみで話をする。デュアルキャリアは、UNIVASでも活動の柱の一つとなっており、リーダーズキャンプ、組織マネジメントミーティング、入学前教育プログラム、指導者・管理者セミナー、就職セミナーなどの様々な機会提供をおこなっている。近年では、元アスリートが大学、大学院で学び直すケースも増えており、最近では、ラグビー元日本代表の五郎丸歩氏、サッカー元日本代表の川口能活氏、福西崇史氏が、早稲田大学大学院のスポーツ科学研究科に進学する事が話題になった。

日本の過去60年間のアスリートのキャリア施策と論点

ここまで、日本のスポーツ政策のざっくりした流れと、アスリートのキャリア施策を眺めてきた。1961年のスポーツ振興法から2022年の現在まで約60年間の流れを一回の記事で全てまとめるのは不可能に近いが、この記事を読み終えた読者は、既にかなりのスポーツ政策通になっているハズだ。そのぐらい色々詰め込めたと思う。

さて、以上の話を踏まえて、日本におけるアスリートのキャリア施策、そして、アスリートのキャリア施策を組織的に実施する場合の個人的な論点を述べておきたい。

①日本モデル2.0構築の妥当性

空白の40年期で、学校(主に大学)、企業がエリートスポーツ支える、日本モデルが出来上がった。そして、アスリートセントリックでない故の日本モデルの脆弱性も述べた。スポーツ基本計画策定後のアスナビは、企業とアスリートのマッチングをしているが、アスリートと企業のWin-Winの関係性構築を目指しており、空白の40年期の日本モデルとは似て非なるものだ。いわば日本モデル2.0の構築を目指しているわけだ。一方で、雇用を企業に頼っているという点で、空白の40年期の日本モデルと同様の脆弱性を孕む。どこまで行っても、企業の最優先事項はスポーツではなく彼らが営むビジネスなのだから。根本的な解決を目指すのならば、各中央競技団体が立ち上がり、各競技が自分達で稼ぎ、再投資していく必要がある。各中央競技団体の役割に関しては、第6回で詳しく書いていく。

②デュアルキャリアに対する正しい理解

デュアルキャリアがアスリートのキャリア施策の潮流と述べたが、その本質的なところは、アスリートのキャリアを競技生活前後で分けて考えるのではなく、スポーツを通じたキャリアを一つの包括的なものと捉え、アスリートキャリアの全体的な質を高めるために競技期間中にデュアルキャリアが有効的、という考え方だ。時折、デュアルキャリアがアスリートのキャリア施策における解決策のような論調を見かけるが、それは違う。デュアルキャリア=大学の学位を取るでもない。日本では労働市場において、大学で何を勉強したかよりも学歴が重視されるため、取り敢えず大学に行っておけば就職確率は高まり、学位取得が問題の解決策のように見える。しかし、本来それよりも大事なのは、スポーツの他に真剣になれる何かを見つける事が出来るか?社会的に貢献出来る真のスキルを身に付ける事が出来るか?スポーツの外で学んだ事がスポーツに活きる、スポーツで学んだ事がスポーツの外で活きるという循環を創り出せるか?スポーツ以外の経験を積むことで多角的な視点、メタ認知的に物事を考えられるようになるか?こういったポイントをデュアルキャリアを通じて押さえていく事が本質であり、競技とその他の職業、教育を同時進行させるのは、ただの手段に過ぎない。

③狭く深いサポートの必要性

アスリートに限らずだが、キャリアには個別性がある。人それぞれ異なるストーリーがあるので、キャリアの決断には多くの複合的な要素を考慮する必要がある。そして、きちんと時間を掛けて意思決定するのが重要だ。一方で、施策としてキャリアサポートを実施するとなると、一個人のニーズにそれぞれ応える訳にはいかず、どうしても広く浅い介入になってしまうジレンマがある。勿論、そのジレンマを解消するために、例えばSCSCはキャリアコーディネーターの育成に力を入れる訳だが、それでも個々のキャリアに寄り添うのはとてつもないエネルギーを要するので、現実的には、「コーディネーターがいるので必要であれば活用してくださいね!」という受動的なスタンスが精一杯になりがちである。理想的には、身近で個々に対してより深く関われる、親、現場のコーチ、スタッフなどがキャリアビルディングを狭く深く関わるのが効果的なはずだ。アスリートのキャリアにおける指導者の役割に関しても第6回で考察する予定だ。

④施策の事業性と社会性のバランス

これはアスリートのキャリア施策に限らず、社会性の高い事業は往々に事業性が低い事がある。これまで紹介してきたのは、国のスポーツ政策の一環としてのアスリートのキャリア施策だが、特に人材紹介業で民間サービスも数多くある。ただ、人材紹介業のビジネスモデルは、利益=紹介人数×(年収額×インセンティブ)という成り立ちであり、アスリートの場合、紹介人数のパイは小さく、年収額が初任給というようなケースが多い。そうなるとビジネスとしてブレイクスルーせず、大きなムーブメントにならない。例えば、大学の体育会系人材プールのようにそれなりにマスを確保出来れば、事業性はそれなりに担保出来るはずだが、アスリートの場合は競技、競技レベルによる範囲設定が難しい。ならば、多様性、インクルージョン→イノベーションという視点でアスリート人材の価値を測れれば良いのだが、今の日本の社会システムには、その価値を測る物差しがない。社会性の高い取り組みを、事業利益以外の物差しで測る仕組み、その取り組みに関わる人達の納得感、これらはアスリートのキャリア問題を超えて、日本社会、資本主義の課題ではないか。

⑤限られたターゲットグループ

これは前編でも少し触れた話だが、今回紹介したJOCキャリアアカデミーを始めとする一連のアスリートのキャリア施策の対象者は超エリートアスリートだ。スポーツをやった事がある人ならわかると思うが、オリンピック強化選手などは、雲の上の更にその上の存在だ。そう考えると、正直、アスリートのキャリア施策の方向性を大きく転換しても良いのかなと思う。スポーツ政策に国際競技力向上を掲げる以上、オリンピックを始めとする世界レベルの大会での実績は、日本国としてのアジェンダであり、その達成に貢献したアスリートの人生は、少なくとも金銭的には保証されても良いのではないかと思う。むしろアスリートのキャリア施策が必要なのは、オリンピック強化選手などに届かず敗れていったアスリート達のグループだろう。しかし、これをスポーツ政策でカバーするのは難しい。税金を投資する法的根拠がないからだ。

当初、第5回後編では、日本と海外のアスリートのキャリア施策を比較する予定だったが、ここで日本のスポーツ政策とアスリートのキャリア施策の成り立ちを理解しておく事が重要だと考え、中編として日本におけるアスリートのキャリア施策についてまとめた。中編はとんでもない長編になってしまったので、第5回後編では、海外のアスリートのキャリア施策をシンプルにまとめ、第6回以降に進んでいきたい。長編になってしまったついでに、前編で伏線を張っていた、何故Jリーグの方がプロ野球よりも先に選手のキャリア施策を打ち出せたのか?について考察して終わりたい。

何故Jリーグが出来てプロ野球が出来なかったのか?

今回、アスリートのキャリア施策について調べていく途中で、一つの疑問が生じた。JリーグのCSCは2002年に設立された。一方、より長い歴史を持つプロ野球では、2007年に日本野球機構がセカンドキャリアサポート事業を立ち上げている。プロ野球の方が歴史は全然長いのに、何故キャリア施策という面では、Jリーグの方が先んじたのだろう?

日本初のプロ野球球団は東京巨人軍で1934年に誕生している。その2年後の1936年から7球団によるリーグ戦が開始されている。1958年に諸々の統廃合が進み、現在と同じ2リーグ12球団制になっている。Jリーグの開幕が1993年なので、今のプロ野球が立ち上がってからと比較しても、Jリーグよりも30年間以上も長く続いている。その歴史の中で、プロ野球選手にはキャリアの問題はなかったのか?本編で述べた通り、アスリートのキャリアの問題が生じる条件を鑑みると、プロ野球選手も、限定的な競技キャリア期間に身を投じ、競技専念の必要性があるのは間違いないので、キャリアの問題というのは少なからず存在したはずだ。では、何故、キャリアサポートの仕組みが2007年になるまで立ち上がらなかったのか?その理由は、プロ野球のビジネスモデルと、リーグ統括組織の裁量を考えると見えてくる。

1938年までにプロ野球に参加した8球団は、いずれも新聞社ないし鉄道会社の支援を受けて設立されており、球団を経営または支援をする事で、新聞社は新聞の拡散を期待し、鉄道会社は乗客数の増加を期待した。また、1954年の国税庁長官通達により、球団名に企業名が入る事を条件に、球団経営の赤字を親会社の広告費として損金扱い出来た事も、企業にとっては魅力的だった。そのため、映画会社、製造業、不動産業など、様々な企業が参入した。つまり、プロ野球は企業スポーツなのだ。

また、プロ野球の場合、球団の事業の基本的な権利は放映権料も含めすべて各球団に帰属している。そして、各球団は企業がオーナーである。リーグを統括する日本野球機構が行う興行は、オールスター戦と日本シリーズのみである。当然、球団側のロジックで物事が動きやすく、日本野球機構がイニシアティブを取り事業をする難易度が高い。これも本編で述べたが、当該スポーツを第一義に考えられる組織が出てくるのは、選手、アスリートのキャリア施策が出てくる絶対条件だ。企業スポーツでは、税制優遇を含む企業の利益、社員の福利厚生等の企業ロジックが最優先であり、スポーツロジックは二の次である。

この2点を念頭におくと、2004年のプロ野球再編問題がとても腑に落ちる。球団ビジネスという経営観念が欠如し、巨人戦の放映権料を頼みとした昭和の球団経営の歪みが近鉄グループの経営難という形で露呈した問題だ。そして、日本プロ野球選手会の当時の古田敦也氏が、各球団の経営陣との対話を求めた時の、渡邉恒雄氏の「たかが選手が!」発言が物議を醸す。勿論、言い方が悪いとか、色々よろしくないところはあるが、日本野球機構よりも球団側(渡邉恒雄氏)が力を持っており、企業ロジック(近鉄グループの経営難)が最優先され、スポーツロジック(リーグ、選手)が二の次という、企業スポーツの脆弱性を示唆するケーススタディとしての価値は高いのではないか。

2000年以降は、球団の損金ルールが撤回され、連結会計システムが導入されたため、球団経営も赤字が許されなくなった。スポーツビジネスという観点が息吹はじめ、企業ロジックだけではなく、スポーツ文化の醸成→競技の盛り上がりといった、スポーツロジックも浸透し始めた。そして、2007年に日本野球機構がセカンドキャリアサポート事業を立ち上がるわけだ。このプロ野球の一連の歴史を考えると、アスリートのキャリア施策に関する示唆もそうだが、今後、日本のスポーツが企業とどのような関係性を築いていくべきか?リーグ統治のガバナンスはどのような形が最適か?など、色々と考えさせられる。

中編ここまで

第5回中編の参考記事・データ

スポーツ基本計画1期~3期(2012, 2017, 2020)

アスリート・キャリアに関する国内研究の動向と課題:スコーピング・レビューを通じて(2021)

「デュアルキャリアにおける調査研究」報告書(2012)日本スポーツ振興センター

EU Guidelines on Dual Careers of Athletes(2012)

1912~2018年夏季オリンピック日本代表選手団に関する資料:所属組織と最終学歴を中心に(2013)束原文郎

Jリーグとの比較から考える日本プロ野球のビジネスモデルの問題点 荻谷宏樹

わが国におけるスポーツ体制の新しい展開:新論考(2004)俵尚申

「たかが選手が!」あの渡邉恒雄発言は日本プロ野球の何を変えたのか(2019)文集オンライン 鷲田 康

フィードバック募集中!

【サッカー選手のキャリアを通じて考えるアスリートのセカンドキャリアの核心】第5回:企業スポーツ最高?日本、世界のアスリートのキャリア施策(中編)、いかがでしたか?

今後も連載を続けますので、著者への質問やフィードバックなどありましたら、こちらのお問い合わせフォーム、またはinfo@sportglobal.jpにメールをお送りください。